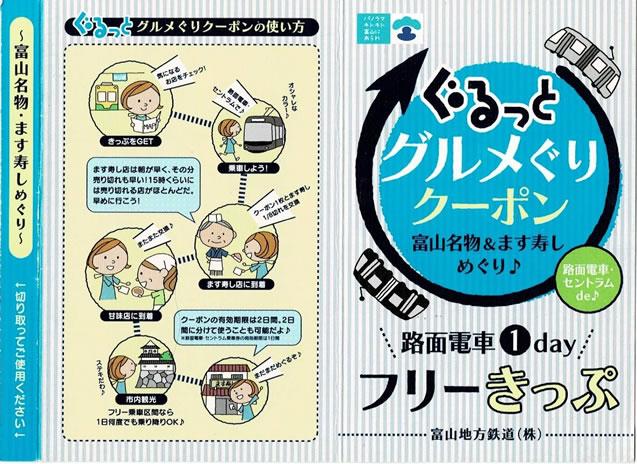

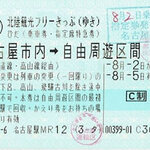

富山地方鉄道の市内線が1日乗り放題と、富山の名物「ますのすし」がセットになった「ぐるっとグルメぐりクーポン」です。

発売当初は発売額1000円でますのすしの1/8ピースを、予め指定されたいくつかの店で食べることができるクーポンが3枚ついていました。

2020年に改訂され、価格は1000円のままクーポンが3枚から2枚に減らされています。一方でクーポンが5枚ついた「ぐるっとグルメぐりクーポンプラス」が1500円で発売されました。

2025年の値上げの際に「ぐるっとグルメぐりクーポンプラス」のクーポンが価格そのままで5枚から4枚に減らされています。(「ぐるっとグルメぐりクーポン」は据え置き。)

さて、この手のきっぷの場合、損得計算が非常に難しい。2014年に利用しましたが、このころの「ますのすし」がだいたい1400円~1500円ぐらい。となると1/8ピースで180円ぐらいとなり、3枚で540円という計算。となると、市内線が200円なので3回で元が取れることに。

一方値上げが進んだ2025年ベースで考えるとだいたい「ますのすし」の価格が2000円ぐらいになっています。となると1/8ピースで250円。2枚で500円。2025年の運賃値上げ以降は1乗車240円なのでやはり3回で元が取れる計算です。

「ぐるっとグルメぐりクーポンプラス」のほうは、5枚だと1/8ピース×5で1250円。販売額1500円から考えるとこれはかなり破格ともいえる設定で、2025年の運賃の値上げと同時に4枚に減らされたのもなんとなくわかるような気もします。

なお、クーポンは「ますのすし」のほか、市内のスイーツなどにも充てることができます。

フリーエリアは富山市内線全線。2014年当時は富山港線はフリー区間に含まれていませんでしたが、現在はフリー区間に含まれています。

市内を走るリノベ車両

富山地方鉄道の市内線はいわゆる「路面電車」ですが、基本的に路線ごとに使用する車両が大まかに決まっているのが特徴です。

おおむね2両~3両で運行するセントラム、サントラム、ポートラムは富山市内環状線、および富山港線を走行する列車に使用されます。こちらは過去に紹介したので割愛します。

それ以外の単車運行の車両が、南富山~富山駅~大学前で運行されます。南富山行きでやってきたのが単車運行の8000形。近代的な顔つきです。

車内は車いすスペースがあるほかは「ザ・路面電車」といった感じで市内を走行します。

一方帰りに乗った車両は古参の7000形。

古参の7000形ですが、なにやら車体に特徴的な文字が。

「レトロ電車」として2013年に改造された車両です。外側にロゴが書き込まれたこのスタイルはあのJR九州の車両を思い出させるのですが・・・

車内はリノベというかリニューアルされており、この木の椅子やテーブル、そしてクッションなどまさに水戸岡鋭治氏デザインというのが一発でわかります。

鉄道線の車両リニューアルもやってたのですが、軌道線でもやってたのですね。

ただ「レトロ電車」という割にはなんか新しく見えます(笑)

あとテーブルが設置されたりしてどう見てもラッシュ時に使えなさそうですが、案の定土休日のみ運行だそうです。

ますのすし食べ比べ

さて、いよいよ「ますのすし」めぐりです。この日はあいにくの天気で外で食べ歩きは断念してまずは店舗めぐりを優先することに。

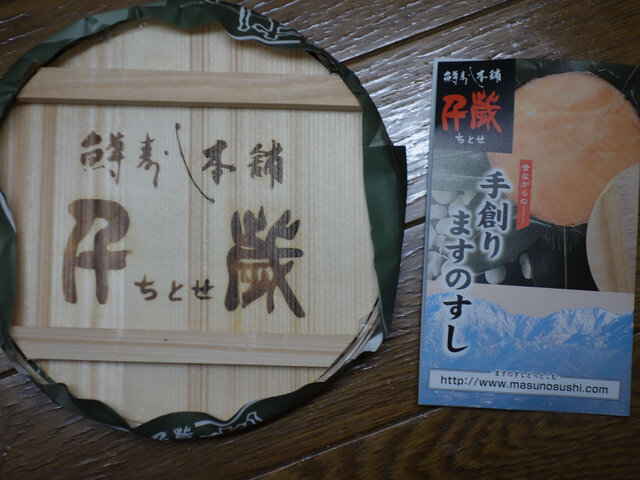

まずは南富山から「レトロ電車」で一気に新富山(現・トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福前(五福末広町))まで移動します。そこから3分のところにあるのが「千歳」。

なお、「千歳」は現在グルメぐりクーポンの対象から外れてますので注意。

この「千歳」のますのすしは、昔ながらというか標準的というか、いわゆるますのすしの王道を行くスタイルだと思います。

押しがそこまで強くないため、マスの風味がかなり強めに残っているため生が苦手な人は少し日をおいたほうがいいかも。

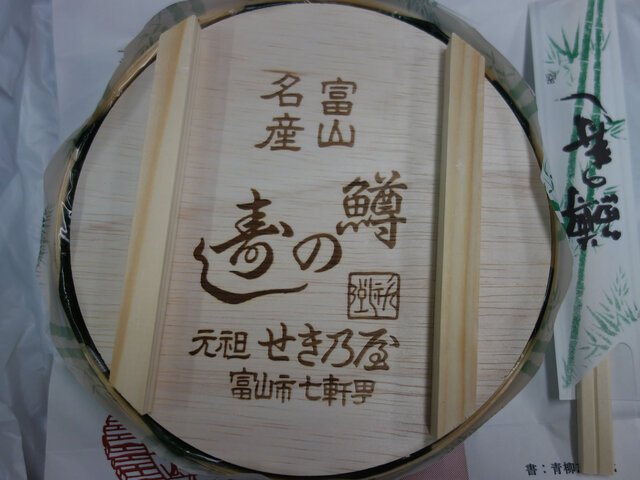

次の神通川を渡って富山駅方面に戻り、諏訪川原停留所で下車。このあたりにはますのすし店が密集しています。まずは「せきの屋」。(←リンク先は音楽が流れるので注意)

こちらも老舗でかつ伝統を守る店ということでかなりオーソドックスなスタイル。ただしごはんはやや硬めで押しも強め。このためか出来立てでも意外とすんなり。食べるとマスの味がしっかりしみてきます。2店目にして早くも違いが出てきたようです。

よくますのすしはできたてよりも、2、3日経ったほうがおいしいと言われます。

その向かいに立っているのが高田屋。

ワッパ単位で買うと2000円以上する「ますのすし」専門店がこうやって向かいに立っているのは富山ならではというかなんというか。こちらも明治創業の老舗。

ただ、ぱっと見店舗には見えず、ちょっと入るのには躊躇しました(笑)

こちらのますのすしは「せきのや」とは明らかに異なり、かなり水分多め。このためか笹の枚数が「せきのや」に比べると多めです。

そして脂ののったテカテカに光ったマス、そしてかなりやわらかめのごはんの組み合わせはおそらく2~3日置いて水分をある程度吸収したほうがおいしいように見えます。写真は購入日に開けたものですがテカり具合が他店とかなり違います(笑)

切るとややぼろぼろとごはんがこぼれました。

酢はそこまで強くなく、どちらかというとある程度日数立ってから食べたほうが良さげな印象。どっちかというと早めにたべたほうがいい「せきの屋」と好対照で、どっちが好みかは分かれそうですが、だからこそそれぞれにファンがついてここまで生き残っているのでしょう。

高田屋かた富山城方向にあるくとほどなく「川上鱒寿し店」が見えます。すでにクーポンは使い切ってしまいましたが、せっかく見かけたので入ってみましょうか。

こちらのますのすしは一部のますのすし店で見られる「裏置き」タイプで、わっぱを開けるとごはんが見えるタイプ。どちらかというとわっぱから皿に出して食べることを想定しているのでしょうか。

そして見事なまでのサーモンピンク。かなり強めに押され、酢も強めとなっています。強めに押されている分身が圧縮されていますが、味は圧縮されておらず、ちゃんとますの味がするのが不思議。

酢は強めですが酸っぱいというわけではなくどちらかというと甘酢に近い感覚なので、ぱくぱくいけます。

こうやって食べ比べると同じ「ますのすし」でも店によってかなり違いますね。

帰りの電車の中で、缶ビール片手にますのすし食べ比べ。

ブラインドで店の名前を当てるような立派な舌は持ち合わせていませんが、どれもコンビニのますのすしと比べると比べ物にならないぐらい美味しかったのは間違いありません。

冷静に考えると1/8ピース250円、ってコンビニおにぎりの昨今の200円以上当たり前の世界からするとそれほど高くないですよね。押し寿司なので見た目以上に量はありますし。

もっとも店によって個性が結構あるため好き嫌いがどうしても出てきそうです。そして店にそれぞれファンがついていて、それが多様なますのすし店が富山で続いている一因となっているのではないでしょうか。

コメント