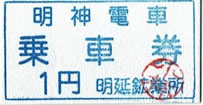

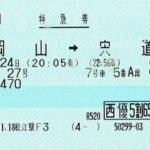

兵庫県の北部に位置する養父市にある明延鉱山の1円電車の乗車券です。

明延鉱山はかつて日本最大のスズ鉱山として知られていましたが、現在は閉山されています。そんな明延で掘られたスズを選鉱場がある御子畑まで主に鉱石の運搬に使われていた路線が明神電車です。

山をぶち抜いてできた路線であるため、鉱石のほかに従業員など人も運ぶようになり、1985年の廃線まで運賃が「1円」という現実離れした運賃設定になっており、「1円電車」として知られていました。

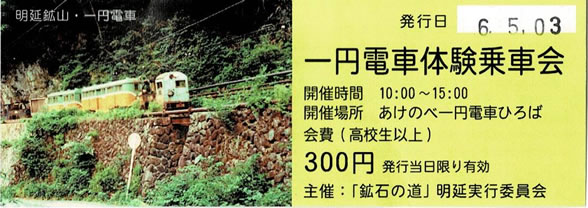

廃線、閉山後、明延の町は急速に寂れていきましたが、地域活性の名目もあり1円電車を復活させようという動きが高まり、2010年数百メートルたらずの往復ではあるものの復活。その後環状運転となって現在に至っています。

現在は春~秋の第一日曜日の運行となっています。

明神電車の乗車は体験乗車会という形で開催され、協力金として大人300円、こども1円が必要です。1度購入すればその日は何度でも乗車可能です。特に予約は不要。

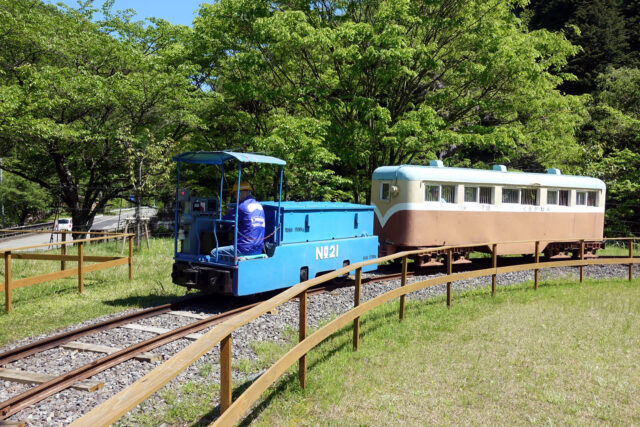

マッチ箱のような列車

明延へはJR山陰本線八鹿駅から全但バス明延・自然学校行きで約1時間。明延下車。ただし、日曜は極端に本数が少ないので、使えるルートとしては八鹿発8時半発か11時45分発のいずれかのみ。ただ8時半発は豊岡などで現地泊しないと厳しいため、京阪神からだと11時45分発のみが現実的に使える便ということになります。

もっとも公共交通機関を使って明延にくる観光客なんてほとんどおらず、ほとんどが自家用車での訪問のようですが(笑)

バスを降りるとすぐ近くで明神電車が遊園地の鉄道のようにぐるぐると周回していました。

協力金を払って乗車。車内は他の鉄道とは違う独特の雰囲気です。鉄格子がはめられているため、護送車に見えなくもないかも(笑)

特に時刻表などはなく、人がやってくると載せてとりあえず発車。一周約5分の周回路線で、スピードは大人の早歩き程度。乗り心地もかなりワイルドで、この客車が通常の鉄道並で走ったらたちどころに座席から転げ落ちそうではあります。

このほか、立山砂防軌道の機関車がお休み中。これも実際に動かすことがあるそうで、予備機関車としての扱いだそうです。

列車をおいかけながら写真を撮り、途中昼食をとって今度は明延鉱山の見学です。

明延の町には飲食店がありません。ただし、明神電車運行の第一日曜はうどん店が出店されます。

第一日曜日は明神電車の運行のほか、明延鉱山の見学もやっています。こちらも予約不要で探検料は1200円。

ただし、明神電車のあるところから鉱山入り口までは車で数分かかるため、参加者は自家用車で鉱山入り口まで移動。公共交通機関利用者は用意されたワゴン車で移動。ちなみに私一人だったということは他の参加者は全員自家用車利用ということで(笑)

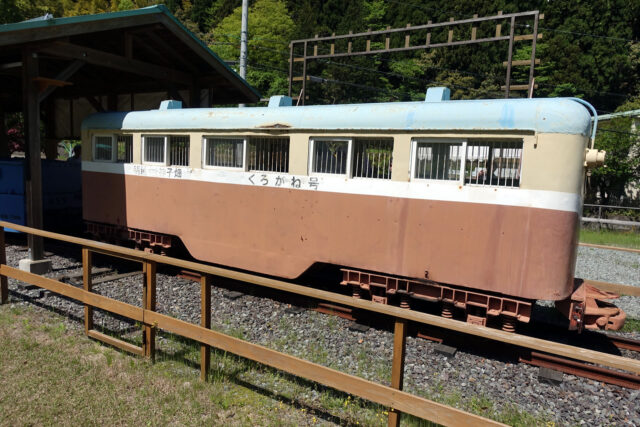

ここにも明神電車が保存展示されており、「あかがね号」という旅客輸送のための電車と、鉱石運搬の貨車などが展示されていました。

鉱石運搬の貨車は、当初は普通の無蓋貨車に鉱石を積んで輸送していましたが、これだと到着したときに取り出す必要があります。そこでホッパ車といって、車両の下から鉱石が出る仕組みを持った車両が投入されました。丸みを帯びた車両がそれです。

ホッパ車がある地点を通ると自動的に下部が開いて鉱石が流れ出る仕組みになっていました。

明延鉱山の見学はヘルメット着用(実際に頭をごちごちぶつけたのでヘルメットなしは極めて危険)。

坑内の撮影は自由ですが、SNSやブログへのアップは控えてくれとのことなのでここではアップは差し控えます。

構内には当時使用されていたドリルや運搬機械、エレベーターなどが残され、当時の面影が垣間見えるようでした。

また坑内は温度、湿度が常に一定のため、一部区画ではお酒や食品の貯蔵が行われており、お酒は年に1回蔵出しして地元の酒屋で販売しているそうです。

探検坑道の見学時間は約60分。なかなかのボリュームで楽しめたのですが、いかんせん場所が場所なだけになかなか訪問が難しく、特に公共交通機関を使った訪問はほぼ1日がかりとなってしまいます。このため、バスを使って訪問する場合は綿密な計画を立てましょう。

なんせ町内には店がなく宿泊施設もありません。バスに乗り遅れると大変なことになりますので。。。。

コメント