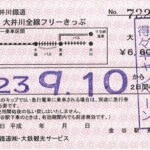

「南アルプスあぷとライン」は大井川鉄道井川線の愛称になります。ここを乗車する観光客に配られていたのがこの乗車証明書です。

何枚か持ってますがすべて種類が異なっており、かなり力を入れているように見受けられます。

山間を走る小さな客車列車

(前回の記事の続き)

千頭から井川線に乗り換えです。SLから降りて井川線ホームに向かうと、待っていたのは小ぶりな客車。

今までSLに乗ってきましたが、小型のタンク型機関車C11がものすごく大きく見えるほど、井川線の車両は小さいです。車体高さは2mほど。マッチ箱のような車両というのがよく似合います。

ドアも窓もちゃんとついた車両ではあるのですが、黒部峡谷鉄道のトロッコ列車と比較されることも多いです。

まあ井川線も出自が電力会社の電源開発の資材運搬のための専用鉄道なので、そのあたりも黒部峡谷鉄道と似た部分はありますね。

車内はも天井が低く、背の高い人は頭をぶつけそうです。車体幅も狭いため座席配置は基本的に1+2のボックスシートがほとんどですが、行き帰りにロングシートの車両も見かけました。ドアは自動ではなく、駅に到着するたびに車掌がドアを開けてまわります。

そして冷房なんてものはついてませんので、暑い日は窓はフルオープン。

20人ほどの客を乗せて、千頭駅を出発しました。出発するといきなり踏切を渡りますが乗ってる気分は遊園地の列車(笑)

車庫がある川根両国駅を過ぎ、千頭の町を抜けるといきなり山間部へ。右手に大井川を見ながらの走行ですが、大井川本線と比べると秘境度合いが格段と上がります。

主要駅以外では乗り降りは基本ないので、ホームが極端に短かったり、なかったりします。

このあたりで車掌によるきっぷ拝見がやってきて、きっぷを見せると乗車証明書を配布。今回の乗車証明書はここでもらったものになります。

寸又峡温泉への分岐となる奥泉を過ぎ、アプトいちしろ駅に到着。ここから長島ダムまでの区間は1000分の90という日本の普通鉄道で最急こう配区間となり、普通には登れないため補機となる機関車を連結します。

ここから先、長島ダム駅までは電化されておりこの区間専用の機関車ED90型機関車が連結されます。

さらにレールとは別にギザギザのラックレールというものがあり、ここをかみ合わせながら登ったり降りたりします。このラックレールにかみあわせて急こう配を上ったり下りたりする仕組みは「アプト式」と呼ばれ、日本ではここのみの設備です。

乗客はほとんど下車してこの連結作業を見物。連結作業が完了するといよいよ勾配にアタックします。

アプト式の欠点は、ギザギザのラックレールにかみ合わせながらの走行となるためスピードが出ないこと。最高でも時速15km/hぐらいでそろそろと上がったり降りたりします。右手には長島ダムが見えてきます。

長島ダムで補機を切り離し、長島ダム建設によってできた接岨湖を右手にみながら走ります。接阻湖を渡ると奥大井湖上駅に。

奥大井湖上駅は文字通り大井川を渡った先の接阻湖のすぐ近くにあります。

以前は「知る人ぞ知る」駅でしたが、ネットやSNS等でじわじわと知名度が広がり、最近ではこの駅訪問を目的とする人も増えています。

奥大井湖上駅は後ろが崖、3方向が湖というかなり独特なシチュエーション。こればかりは一度行ってみてねとしか言いようがないかと。

接阻峡温泉で一部客が降り、さらに奥地へと分け入ります。

尾盛駅。秘境駅度でも最上位クラスに位置する有名な駅で、周りに民家はなし、車で到達不可。「クマ出没注意」の文字は実際に最近クマがここで出没したからなんだそうな。ちなみにクマが目撃されたら下車禁止の措置となります。

尾盛駅はその中でも日本全国で秘境駅度トップクラスの駅となります。車では訪問不可。徒歩での訪問も途中がけ崩れで崩落した歩道を歩くしかないという、鉄道以外の訪問難易度トップクラスの駅です。

当然こんな駅で降りる人はいない・・・ことはなく、要はこういう駅ばかり訪問するモノ好きが日本にはたくさんいるってことで、一応年500人程度すなわち1日1人以上の利用客はあるようです。

尾盛駅を過ぎ、橋梁の上で観光停車。ここが関の沢橋梁となり、現役の鉄道橋では日本一の高さとなります。この橋を渡ると、川根本町から静岡市(!)に入ります。

終点の井川駅は山間の小駅といった雰囲気。売店があるほかは何もありません。というのも井川の集落はここから井川湖をバスで10分、もしくは井川湖を船で20分ほど渡った先にあるためです。

観光客の大半はここで折り返していきます。

自分もここで折り返し。今日の宿泊は寸又峡温泉です。

(5/26の記事に続く)

コメント