前回まで「SLやまぐち号」の記事を上げていましたが、参考のために他のSL記事を見ていたのですが、大井川鉄道のSLが今更ながら未アップということに気づきました。

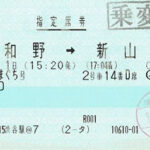

ということで、今回は2011年乗車の大井川鉄道のSL急行券です。

大井川鉄道は2024年5月現在、2022年9月の台風の影響で、川根温泉笹間渡駅~千頭駅間が不通となっており、町営バスによる運行になっています。

大井川鉄道はとにかく災害の多い鉄道で、特に2000年代以降、大井川本線、並びに井川線のいずれかで災害による運休が非常に多くなっています。それだけ自然環境が厳しいところを走っています。静岡だけに台風や豪雨による道床流出や土砂崩れのパターンがほとんどです。

2011年に訪問した今回のきっぷでも大井川本線こそ無事なものの、井川線は乗車一か月前には千頭~奥泉間が前年の台風で運休から復活したのもつかの間、乗車10日後に今度は台風で接阻峡温泉~井川間が道床流出によって運休に追い込まれています。

そんな大井川鉄道ですが、やはりSLが有名でしょうか。

大井川鉄道のSL乗車には乗車券のほかに「SL急行券」が必要ですが、今回はその「SL急行券」となります。

券面にSLが描かれたタイプで手書きで座席指定となっています。

のんびりゆったり大井川のSL

東海道本線の金谷駅で下車し、大井川鉄道乗り場でSL急行券を購入。この日は座席にかなり余裕があったようで、ワンボックス貸切となりました。

しばらく待つと電気機関車に牽引された回送列車が金谷駅に到着。折り返しSL急行「かわね路」となります。金谷駅は線路1本のみの駅ですので、機関車の付け替えができません。このため、車庫である新金谷から最後尾にSLをつけて電気機関車牽引で回送されてきます。

金谷から新金谷までは歩いても行ける距離ではあるのですが、わざわざこのために電気機関車を引っ張り出していました。流石にこの措置は面倒だったのか、翌月より金谷~新金谷間のSL列車の運行を休止し、SLは全列車新金谷発着になっています。

車内はガラガラ。もっとも金谷発車時点ではたいていガラガラで、観光バスなどの団体や車で大井川鉄道乗車に来る人は新金谷から乗ってきます。

ただこの列車では団体が皆無だったようで終点の千頭までガラガラでした。

車輛は旧型客車5両。ホンモノ?の旧型客車なので冷房なんてものはなく、最初から窓はフルオープンです。

ただし、大井川鉄道のSLは営業運転時は無煙炭のため、あまり煙を吐きません。このためトンネル内でも窓閉めなくても大丈夫です、の案内が入っていました。

新金谷で乗客をさらに乗せ、発車です。金谷の市街を抜けるといきなり大井川沿いを走ります。

ほどなく大井川沿いの無人地帯となります。

行路前半は車窓右手に大井川が見えますが、反対側が崖が迫っており過去には土砂崩れで埋まったことも。

神尾駅には狸の置物が並べられ、名物になっていました。

福用駅で列車交換待ちの間にようやく機関車を撮影。小型のタンク型機関車C11です。小型機関車ではあるものの、他に比べる機関車がないとそれなりの迫力が。

写真を収めて列車に戻り、交換列車を待っていると、元京阪テレビカーがやってきました。

元京阪3000系が移籍して大井川鉄道の3000系となっていました。京阪特急色のまま活躍していましたが老朽化が著しく、大井川鉄道に移籍して20年後の2014年に運行を終了しています。

しかし、今更ながら大井川鉄道の客車は自動ドアではなく手動ドア。このように発車時はこの手動ドアから車掌が身を乗り出して安全確認をしていました。(場合によってはホームで確認して発車後飛び乗る場合も。)

現代の安全基準では到底認められませんが、大井川鉄道の客車が自動ドア化した話は聞かないので、おそらく令和の今のなってもこの光景は続いているのではないかと思います。

中間の拠点駅家山駅を過ぎると、沿線のハイライトでもある大井川第一橋梁で大井川を渡ります。

流石に最大のSL撮影名所なだけあって、カメラを構えたかた多数。あとは、川岸にある川根温泉からも手を振っている人もいて、自然とこちらも手を振り返します。

2024年5月時点での終点である川根温泉笹間渡駅は2011年の千頭行きSLは通過でした。(金谷行きは停車)

ここからは大井川が左側に見えてきます。

ただ、ここから先は険しい山沿いというよりはどちらかというと川沿いに茶畑が広がる盆地部分を走行するため(ただし一部山沿いもあり)、見どころという面ではやや迫力が欠けます。ただし、地名駅付近の茶畑は見事だと思います。

川面が広がり、減速したかと思うと塩郷駅へ。この駅のすぐ近くに大井川最長のつり橋である塩郷の吊橋(久野脇橋)があり、ちょっとしたスリルが味わえます。大井川どころか大井川鉄道の線路、そして民家をも越えてしまうのは、最初に訪れたときはかなり驚きました。

どんどん川岸が開けていくと終点の千頭です。

終点千頭に到着。

ガラガラ車内でのんびりできたのはよかったのですが、今度は大井川鉄道の経営がやばくね?といらん心配を。

というのも2011年は3月の東日本大震災による自粛ムード待っただ中で、各地の観光地はどこも大減収。大井川鉄道もその直撃をモロに受けてしまいました。この日もそうでしたが、特に団体客が壊滅的に減少しています。

さらに翌2012年に前年に起きた関越道のバス事故による労働規制の強化によって、バス運転手の実走行距離が1日最大500km以内にすることが定められました。すると東京から往復約500km強の大井川鉄道沿線では、人気が高かったワンマン運転による日帰りSL乗車バスツアーが組めなくなり軒並み設定が中止に。収入の8割をSL関連で稼いでいた大井川鉄道にとってはたちまち存続の危機に陥ってしまいました。

その後、「トーマス号」の人気爆発でとりあえず近々の廃線の危機は逃れましたが、今度は度重なる災害でその復旧費用が重くのしかかり、今も経営的にはかなり厳しいものと聞いています。

さて、千頭からは井川線に乗り換えです。ホームに向かうと小ぶりな列車が待っていました。

(5/24の記事に続く)

コメント