1964年10月1日、東京オリンピック開幕の10日前に開業した東海道新幹線は2024年に開業60周年を迎えました。そのため、JR東海では2024年に東海道新幹線で60周年にまつわる様々なイベントが行われていました。

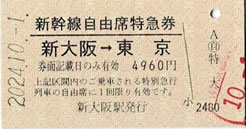

その一環として発売されたのが、今回の特急券です。硬券タイプの「新大阪→東京」の自由席特急券となり、2024年10月1日のみ有効。お値段は通常の自由席特急券と同額の4960円です。

JR東海は、JR各社の中では現在も現役の硬券特急券を発売しているおそらく唯一の会社だと思いますが、紙質、地紋が同じなためおそらく同じところで印刷したように見えます。

発売はJR東海MARKETでのみ。送料がかかりますので、実際は駅で買うより高価となり、購入は完全に趣味目的しかありえないと思います。

券面は東海道新幹線に自由席が導入された当時のデザインを模したものになっています。ちなみに東海道新幹線は開業当初は全列車指定席だったのは案外知られていません。自由席が導入されたのは1964年の12月26日。開業してから二か月後のことです。

当時、年末年始の繁忙期シーズンにマルスシステムが早々に限界を迎えてしまったため、苦肉の策として年末年始に限り「こだま」に自由席を設置したのが始まりです。現在は年末年始をはじめとする繁忙期は「のぞみ」の全車指定席化を実施していますが、開業当初は繁忙期に自由席を設置するという真逆の発想になっていたのは面白いですね。

当時のマルスシステムは、在来線をベースに構築されていたため4列が最大でE席を収容できないという致命的な問題を抱えていたため、東海道新幹線は従来の台帳での管理を行っていました。このため、指定席管理がパンクするのは必然ともいえるでしょう。

なお、「こだま」の自由席は翌1965年には通年設定となっています。なお、「ひかり」への自由席導入は1972年の山陽新幹線岡山開業時です。

平日の朝の新幹線

本きっぷは自由席特急券ですが「のぞみ」自由席も乗車可能です。ということでさっそく「のぞみ」に乗車。乗車は始発の新大阪ではなく京都からです。

新幹線は隣駅を除き専ら指定席なのであまり座席の懸念はありませんでしたが今回は自由席。途中駅の京都駅からだと座れない可能性があります。

伝統的に始発の「のぞみ200号」は混み合う傾向にあるので、2分後に続行する「のぞみ202号」の行列に並びます。

予想どおり「のぞみ200号」の自由席はほぼ満席。一方「のぞみ202号」は2列席窓側こそ埋まってたものの、3列席窓側は空いていたのでそこを確保。松戸に住んでたときは毎月のように東海道新幹線乗っていましたが、なんだか久々です。

その松戸在住時は東海道新幹線に乗るたびにモーニング限定のサンドイッチセットをいつも購入していたものです。サンドイッチとコーヒーで500円という手軽さが受けてかなり売れていたと思います。

そんな東海道新幹線も今は普通車の車内販売はなくなり、寂しく感じることも。

普段東海道新幹線乗車時はブラインドを閉めて寝るか、本を読んでいるかのどちらかでしたが、今回は久々乗車ということもあって景色を見ることに。

東海道新幹線は比較的トンネルは少なめなので案外車窓は楽しめます。3列側席なので富士山は見ることはできませんでしたが。

新横浜で通勤客が大量に乗ってくるのはこれまたいつもの光景。東海道新幹線は朝方の新横浜からは通勤客が大量に乗ってくるのでこの時間帯は指定席区画への自由席特急券、新幹線定期券で指定席への空席乗車を常時認めています。

大量の乗客を乗せて品川到着。ここで半分が下車し、残り半分が東京下車。東海道新幹線の品川駅開業はJR東海になってからですが、その効果は非常に大きいようです。

東京駅で下車すると、駅ホームには中学生ぐらいの生徒がいっぱい。

ん?と思って振り返ると今乗ってきた「のぞみ202号」が「修学旅行」に早変わり。英語では「Reserverd Train(団体列車)」ですが、文字通り修学旅行生を載せた団体専用列車がこれから京都に向かうのでしょう。

ただ、昨今のインバウンド需要の激増にともない、京都への修学旅行が減少傾向とのことで、いずれはこのような修学旅行専用列車も過去のヒトコマになるかもしれません。

(10/18の記事に続く)

コメント