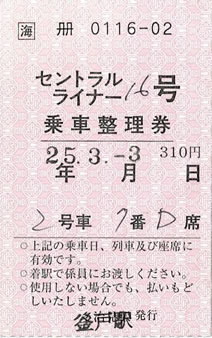

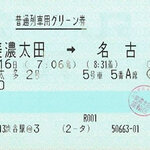

かつて名古屋~中津川間で運行されていた有料のライナー列車「セントラルライナー16号」の乗車整理券です。9/22の記事で313系8000番台を紹介したときに、過去記事からセントラルライナーを探していたらなかったことに気づき(笑)今更ながらの紹介となります。

「セントラルライナー」は名古屋~中津川間の中距離区間の快速列車を速達化、専用車両として310円の乗車整理料金を取る列車として1999年に登場しました。

停車駅は名古屋、金山、千種、高蔵寺駅、多治見および多治見から中津川までの各駅です。

名古屋から距離のある東農地区を確実に着席できる列車であると同時に、前年に登場した中津川~飯田の高速バス「いいなかライナー」に接続して、名古屋~飯田間を1時間40分程度と最速かつ直通の高速バスとほぼ同額で結んでいました。

もっとも「いいなかライナー」は最速とは言っても名古屋から直通の高速バスと20分程度しか変わらず、2時間程度ならば直通の高速バスのほうに人気が集まり乗車率が低迷。乗り継ぎを「セントラルライナー」から「しなの」に変更してさらなる時間短縮を図りましたが低迷は脱出できず、2004年に路線廃止となっています。

「セントラルライナー」自体は登場当初は同時期に開業した名古屋駅の「セントラルタワーズ」人気で満席便が続出しすぐさま土休日を中心に3両から6両に増結。すると今度は車両が足りなくなって、急遽特急用車両である373系や383系をセントラルライナーに駆り出す事態となりました。

この予備車なしの綱渡り運用は、2001年に313系8000番台の増備で解消されています。

さて、セントラルライナーの乗車整理券は各駅の自動券売機で購入することになります。乗車整理券といいつつ座席は指定されており、実質指定席券です。

ではなぜ指定席券と言われなかったかというと、おそらくマルスに収容されなかったからなのでしょう。どうやらJR東海内の座席管理システムで管理されていたようです。

しかし釜戸駅をはじめとする自動券売機がない各駅では常備券による販売となっており、これらの駅では「釜戸駅は〇席」という感じにあらかじめ枠が決められていてそれを販売するスタイルでした。

今回の釜戸駅券面はJR東海固有の座席管理システムが導入されて以降のものとなり、7番D席と明確に席番が指定されています。

一方このシステムが導入する前(2006年以前)は駅ごとに販売枠を決めて販売するスタイルで、席は決められておらず番号まででした。このため券面表示が少し異なっています。

ただし、2006年の座席管理システム導入後も、しばらくの間常備軟券だった釜戸、武並駅は列のみ席番なしの旧フォーマットの常備軟券を販売していたようです。旧フォーマットは在庫分だったのかな・・・?

「セントラルライナー」は2013年に運行終了しています。そういえばもう運行終了してから10年以上経過したのですね・・・

田舎な駅(誉め言葉)

釜戸駅は昭和な感じのただずまい。駅舎があってポストがあって駅前に植え込みと広場があるという典型的な旧国鉄タイプの駅舎です。

自動券売機はないのですが、きっぷ売り場にはマルス端末は設置され全国のJR線のきっぷの発券が可能です。ただしゼントラルライナーについてはマルスに入っていないため、逆に常備券が登場する形になっています。

駅を出るとみられるアーチ型看板。昭和30年~40年代の駅前はどこにでもこの手の看板が見られたものですが、現在は撤去されているところも多く、2013年の釜戸駅にあったこの看板も現在は撤去され、わずかに時計だけが残されています。というか時計付きって珍しい気が。

駅内は2面3線の典型的な郊外型配置。比較的広いですが、おそらく左手奥に見える住友セメントの専用線があった関係でしょうか。

のんびりと電車を待っているとほどなく入線。

7D席はドア真後ろで、景色があまりよろしくない席。もっとも釜戸駅では座席指定できませんので、言いなりになるしかないんですけどね。

次の多治見から快速運転開始。もっとも多治見で大量の乗車があったほかはそれほど増えず、比較的落ち着いた車内のまま名古屋駅に到着しました。

近郊型車両なのに追加で310円取られるので「銭トラレルライナー」とか揶揄されていましたが、昨今関東のTJライナーや関西のうれしートなど、似たコンセプトの列車、車両が続々と出ているので、もしかしたら生まれがもっと遅かったら違った展開になったかもしれません。

もっとも中央本線名古屋口にライナー需要ってないのですかねえ。今は夕方は「ホームライナー瑞浪」2本だけですし・・・

コメント