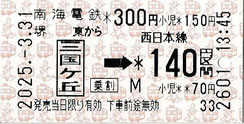

前回記事に続き、3/31に廃止された南海とJRの連絡乗車券です。今度は自動券売機で発売されている自動券売機券になります。最初のがJRの自動券売機で購入したもの、もう一つが南海の自動券売機で購入したものです。

南海側の自動券売機券は地紋がいまだにスルットちゃんが健在です。

こちらはJR三国ケ丘~南海三国ヶ丘乗継の乗車券となります。間違いやすいですがJR側は「三国ケ丘」、南海は「三国ヶ丘」で「ケ」の大きさが違います。読み方は両方とも「みくにがおか」で同じ。

南海とJRの連絡乗車券はかなり昔にも取り上げたこともありますが、きっぷの券面は前回と大きくは変わっていません。

ただし、三国ヶ丘接続に限り乗継割引が存在し、原則として最低区間運賃同士(JR140円、南海180円)を乗継する場合、それぞれ10円ずつ割引して発売額320円を300円で販売していました。

このため、券面にはそのことを示す「乗割」(南海側)、「割引」(JR側)と記載されています。

さらに南海側の三国ヶ丘~浅香山駅間は240円と最低区間運賃ではないのにもかかわらず乗継割引が適用され(理由は不明)、JR浅香駅~南海浅香山駅間の運賃は380円から360円となっています。

もっともこの区間をこの乗継きっぷで乗る人はそれほどいなさそうな気もします。理由は下の画像を見ると一目瞭然かと。

位置関係はこんな感じ。歩いてもそれほど差はありません。

ちなみに浅香駅のすぐ上にある川(大和川)を渡ると大阪市です。

ICOCAなどICカードで乗車すると割引はないため、この割引を受けるには券売機購入が必須でした。JR西日本側では自動券売機はICカードで購入できましたが、南海はICカードでのきっぷ購入を認めていないため現金が必須となり、かなり不便な気がします。

そもそもICカードの普及によってきっぷの需要が減少したことを理由にこの乗継割引も連絡乗車券とともに廃止となり、実質値上げとなっています。

4/1からはJR西日本の運賃改定が同時に行われたため、南海~JRの同乗継区間の運賃は事実上30円の大幅(ん?)値上げととなっています。

減った磁気券

堺東駅は特急「こうや」「りんかん」も停車する南海高野線の拠点駅。ここから天下茶屋まで急行はノンストップとなります。

一方、南海三国ヶ丘駅は南海でも和歌山市駅より利用客が多く、大阪市内の駅を除くと堺東に次いで2位の乗降客数を誇りますが、急行は止まらず優等列車は準急までしか停車しません。

最近、鉄道会社は乗り換え駅に優等列車を止める傾向が強いのですが、南海は三国ヶ丘、中百舌鳥と乗り換え駅で優等列車を止めようとしません。客が逸走するのを防ぎたいのでしょうか・・・

というわけで先発する急行に乗りかけて慌てており、向かいで急行を退避していた各駅停車に乗り、三国ヶ丘に向かいました。

三国ヶ丘では階段を上って改札を通り抜け、JR側の改札をとおります。かつてはJRと南海で連絡改札口がありましたが2013年に分離しています。

三国ケ丘から数分で浅香駅に到着。堺東、三国ケ丘の喧騒が嘘のようなひっそりとした駅でした。

駅ホームの北側では大和川が流れ、川の向こうは大阪市です。地名は浅香山ですが、なぜ駅名が浅香なのかはわかりません。南海浅香山駅との駅名の重複を避けたかったのでしょうか。

浅香駅は改札を出ても大和川やその他の川に挟まれた形で周辺は住宅や公園といったところでかなりひっそりとしています。それもそのはず、阪和線中間駅最多の乗降客数を誇る三国ケ丘の1/10しか乗降客はいません。

大阪市のすぐそばでここまでひっそりとした駅があるのは意外でしたが、実際に降りてみると確かに使う人は限られるわな・・・と思うのに十分でした。

駅周辺は川と緑地だらけで住める場所がそれほど多くなく、大和川の向こうは杉本町駅利用でしょうし、南側は快速も止まる堺市駅を使うでしょうから、浅香駅利用はどうしても限られたエリアの人となってしまい、それが乗降客数にも影響するのでしょう。

しかしホームから見える大和川は鉄道写真のメッカで、撮り鉄には浅香駅はわりとおなじみの駅だったりします。

コメント