東海道新幹線開業60周年記念 復刻C特急券による東海道新幹線各駅停車の旅、ラストスパートです。

今回最後の京都~新大阪で乗車した「こだま739号」を逃すと次の「こだま」は最終便となる「こだま755号」まで3時間ほどなく事実上使えないので、この「こだま739号」でどうやって終わらせるのかが、本きっぷを使う際の最大のネックでした。

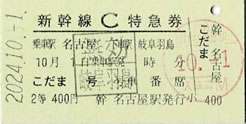

名古屋->岐阜羽島「こだま735号」

名古屋から岐阜羽島は「こだま735号」となります。

東京~名古屋間は終日「こだま」がほぼ30分おきに運行されていますが、名古屋~新大阪間は1時間おきになり、しかも名古屋発18:43発の「こだま739号」のあとは22:37発の「こだま755号」までないという、「こだま」専用の本きっぷを使用するのはあまりにも悪条件のため、岐阜羽島、米原の両駅で5分以上停車することを確認して名古屋~京都を一気に「こだま735号」で抜けることに。

もちろん、岐阜羽島、米原の両駅ではいったん新幹線改札を出て入りなおす前提です。

(10/24の記事から続く)

名古屋からは「こだま735号」です。名古屋から岐阜羽島の間は大きな3本の川「木曽川」「長良川」「揖斐川」の3つの河川を渡るのですが、さすがに暗くなってきたので写真撮影は無理で眺めるだけに。

こんな大河が立て続けにあったら水害多そうだな・・・と思って軽く調べてみたら、やっぱり水害は多かったようで、かつては1本の河川だったりしたことも。もっとも濃尾平野を形成したのもこの3つの川ですね。

岐阜羽島駅に到着。JRとしては単独駅ですが名鉄の新羽島駅が隣接し、連絡列車を走らせています。政治駅とも言われることもありますが、実際はそうでもないようです。

羽島市にあるので「羽島駅」でもよさそうなのですが、なぜか「岐阜」羽島駅となっています。なお、羽島市にある唯一のJR東海の駅でもあります。

岐阜羽島駅は通過線のほかに、列車2本を止められる島式ホームを備えています。このような形式の駅は米原や新下関などでも見られますが、岐阜羽島は上下線とも島式ホームとなっており、通過線とあわせて都合6本列車が入ることができます。

京都や名古屋よりも大きい規模の駅ですが、これは関ケ原の雪の影響を考慮したものと言われています。もっとも雪以外でも車両故障等で思わぬ効果を発揮したりしていました。

台車に亀裂が発生した「のぞみ34号」は名古屋で運行中止。名古屋で「のぞみ」と「こだま」の接続ができなくなり、岐阜羽島で接続の措置が取られています。

米原~岐阜羽島間を走行していた「こだま768号」から発煙し、岐阜羽島で運行中止。岐阜羽島駅0番線に留置され、前後の列車に影響はほとんどありませんでした。

岐阜羽島駅改札を出てとんぼがえりで改札に入り、再び「こだま735号」の人となります。

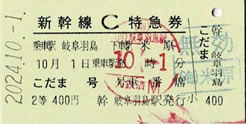

岐阜羽島->米原「こだま735号」

岐阜羽島で改札を出てとんぼがえりし、そのまま「こだま735号」に乗ります。冷静に考えると岐阜羽島~米原なんて座席指定の取り方はこんなきっぷぐらいでしか絶対やらない気がする。間違いなく自由席使うだろうし。

既にあたりは真っ暗。景色は望めません。

米原駅は東海道新幹線と北陸本線の乗り換え駅です。なので「こだま739号」からも大量の乗り換え客がおり・・・ませんでした。そりゃ「しらさぎ」との接続もないですし。

もっとも北陸新幹線敦賀開業以降は、やはり直通の強みからか東京対福井は北陸新幹線経由のほうが優勢なようで、「しらさぎ」の乗客減少につながっているようです。

米原駅は乗り換え改札のほか、小さいながらも直接外に出られる改札もあります。JR東海米原駅乗降客数が2023年時点で12000人、これって在来線も含めて名古屋方面から米原駅で下車した人員なんでしょうか。米原駅で新幹線からJR西日本の在来線への乗り換え客数も含んでそうな気が・・・

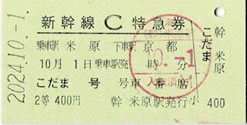

米原->京都「こだま735号」

米原駅で改札を出て再度とんぼがえりして同じ「こだま735号」に乗ります。米原~京都間は現在東海道新幹線で最も駅間距離が長い区間で、実キロ計算で68.1km。それを18分で結び、平均速度は227km/h。これはさすがというかなんというか。

米原~京都間は東海道新幹線最速の285km/h運行が行われています。「こだま」が285km/h運行になったのは割と最近で2020年から。これは東海道新幹線内では最高速度270km/hどまりだった700系電車の引退に伴うもので、これにより「こだま」の所要時間が東京~新大阪間で数分短縮されています。

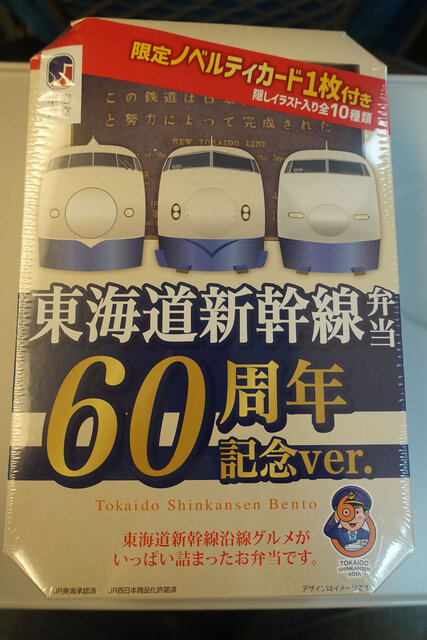

東京駅で駅弁を買ったものの、ここまでせわしなく過ごしてきたのでせっかくかった駅弁を広げられず持ち歩くことに。

でも米原~京都は停車時間を含めて20分あるのでここで広げることにしました。

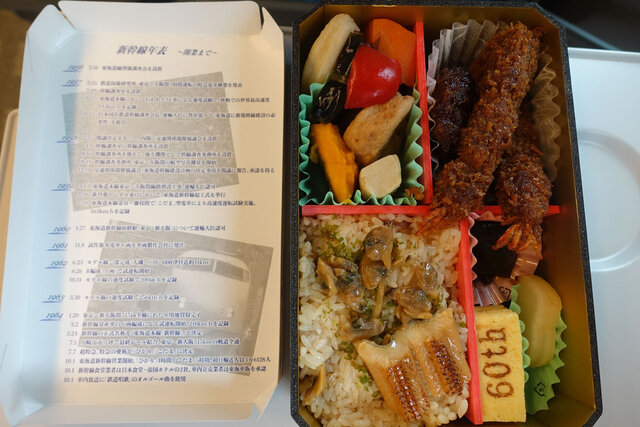

「東海道新幹線弁当」の東海道新幹線60周年バージョンでお値段は1300円。東海道新幹線の沿線の味が詰まった弁当で、2024年10月とその前後のみこの特別バージョンで発売されていました。パッケージは歴代の車両を描いたもので、10月上旬、中旬、下旬でデザインを変えるという力の入れよう。特に10月下旬のパッケージはドクターイエロー2種(922形/923形)とR400形軌道確認車というえらくマニアックな組み合わせで注目を集めました。

60thの焼き印の入った卵焼き、えびふらい、それに深川めしが目につきますが、あなごに味噌カツ、煮物が詰め込まれています。

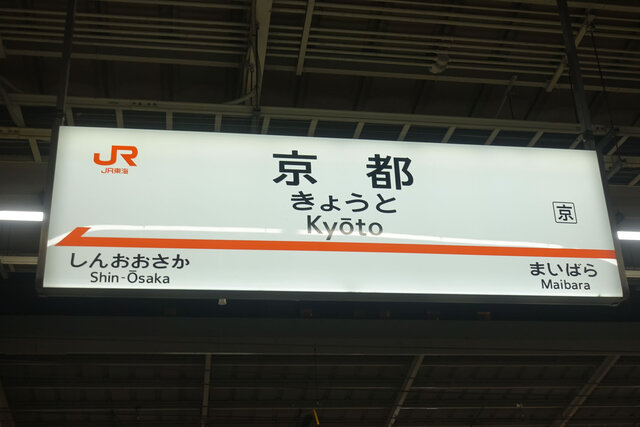

18分できっちり京都駅着。さすがに住んでた街なだけあって、特に感慨とかはありません。

京都駅ではすぐに発車するので、ここで名古屋から乗車した「こだま735号」とはお別れ。

いったん改札を出て再度入りなおします。そして駅コンコース内の喫茶店で一息つくことに。京都駅は1時間のインターバルがあるので、今までの旅の整理をしつつ大量のきっぷが紛失していないかチェック。なんせ硬券を1日16枚実使用しようとしているわけなんですから管理をしっかりしないとたちまち紛失の憂き目にあってしまいます。自分はわりかしきっぷをよく落としてしまうタイプなのでなおさらです。(これまでネタきっぷを落とした数はおそらく両手の指で足りないかと・・・・)

このため、名刺ホルダーに硬券とその指定券を1枚ずつ保存するようにし、見失わないようにしていました。

改札に入りホームに上がると目に入ったのがこの「おたべ」の自販機。「おたべ」とはあの和服を着た人形がお辞儀をするアレのお菓子ですが、正確には「ニッキの生八つ橋に粒あんを包んだ生菓子」で、かつ京都のある菓子メーカー「美十」のブランドの一つです。

同じように井筒八つ橋本舗が発売している「ニッキの生八つ橋に粒あんを包んだ生菓子」は「夕子」というブランド名になっています。そのほか本家西尾八ツ橋、聖護院八ツ橋が有名でしょうか。

京都人でも割と誤解しやすいのですが、どうも商品名が先行してしまっている感がありますね。

もっとも個人的には生八つ橋はお茶とあわせてニッキの生八つ橋をそのまま食べるのが一番と思ってます(笑)ただ最近ニッキの生八つ橋のみを置いている店が減ってる気がするのが悲しい。

京都->新大阪「こだま739号」

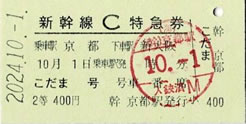

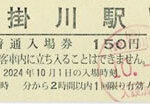

いよいよ最後の区間です。硬券特急券の2等400円というのは、東海道新幹線開業当時の「こだま」の200kmまで特急料金だそうです。(ひかりは500円)

そして、このきっぷで乗車列車が2時間以上遅れたときの払戻額でもあります。遅れても400円しか戻ってこないんだったら多分払い戻しなんてしないでしょうね(笑)

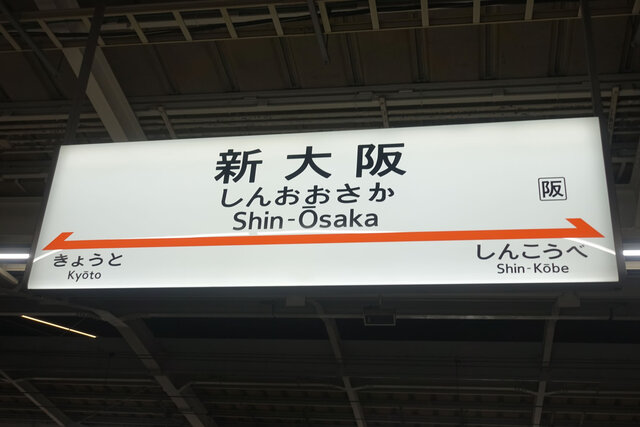

「こだま739号」の指定席はガラガラ。そしてわずか15分で新大阪に到着です。

新大阪駅ですが、駅名標の矢印が両方向いているのが特徴。これは新大阪駅では基本的にどのホームからでも東京、博多方面に発車することができるためと思われます。もっともだいたいホームは決まっていて、例えば8両編成のこだま、さくらなどはだいたい20番乗り場になることが多いです。

新大阪駅で下車時に車内をスナップ。

東京出たときは朝9時だったと思いますが、今は20時前。

米原駅で発券してもらったときに、係員から

「なんだかすごい旅行になりそうですね、良い旅を」

のとおり、たぶん今後絶対こんな旅行はできないだろうな、と思います。

とはいえ、普段は寝ていることが多い東海道新幹線について、再発見が多い一日でした。

コメント