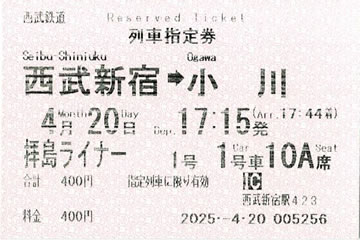

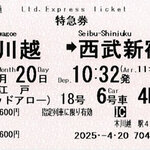

新宿から西武新宿線、小平から拝島線に入り、拝島まで結ぶ「拝島ライナー1号」の列車指定券です。「拝島ライナー」自体が列車名と列車種別を兼ねているため、行き先表示器の種別も「拝島ライナー」と表示されます。

きっぷは特急券と同様に発売され、ホームの券売機や有人窓口での販売。ホームで購入すると磁気券、有人窓口で購入するとレシートタイプのきっぷになるようです。今回はホーム上の券売機で購入。

「特急」ではないので「特急券」にはならず、券面上は「列車指定券」となります。全区間400円均一となり、「小江戸」「ちちぶ」「むさし」のような距離ごとの料金ではありません。車内で購入すると200円増しとなります。

なお、ネット予約も可能。こちらは座席を指定することが可能です。

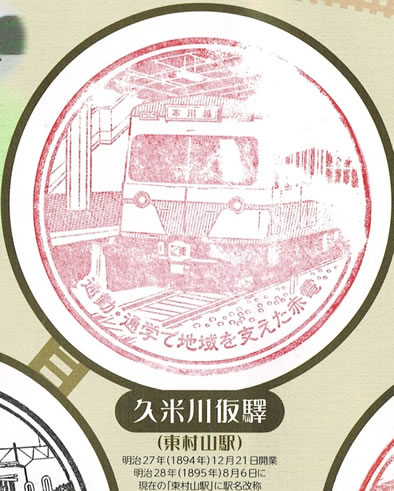

東村山駅

(7/8の記事から続く)

川越鉄道130周年記念スタンプラリー。お次は東村山です。

本川越から川越鉄道は現在の西武新宿線となりますが、東村山で現在の西武国分寺線が川越鉄道のルートとなります。

かつては川越と国分寺を結び、国分寺から中央線に乗り入れて飯田橋まで乗り入れていました。

しかし1927年に高田馬場方面に村山線(現・西武新宿線)が開業すると、川越方面は新宿・高田馬場からの直通がメインとなり、国分寺~東村山間は支線化。1952年には東村山以北を新宿線に編入して名実ともに、東村山~国分寺間は国分寺線として普通電車がのんびりといったりきたりするようになっています。

その新宿線と国分寺が分岐する東村山駅がスタンプラリーのチェックポイント。開業は明治27年なので相当古いですね。

開業時は久米川仮駅と呼ばれていましたが、翌年には東村山駅に改称されています。

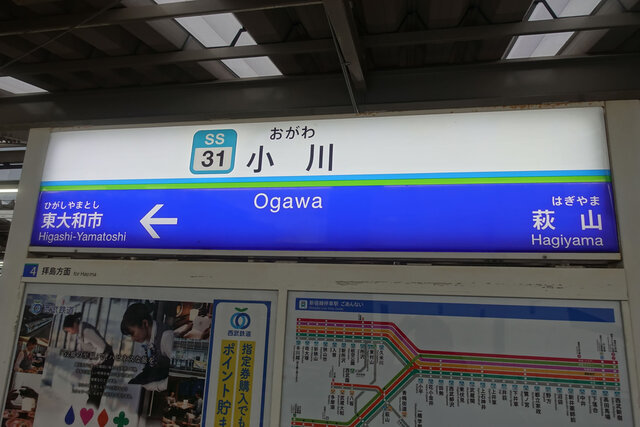

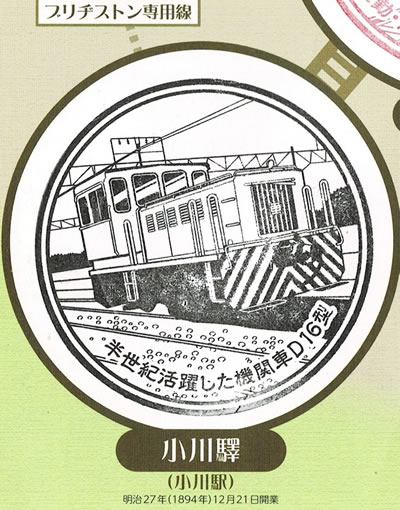

小川駅

小川駅は拝島線と国分寺線が交わる駅。国分寺線と拝島線は同一ホーム乗り換えとなりかなり便利です。

このあたりの西武鉄道の路線が複雑に入り組んでおり、東村山~小川間は途中で西武多摩湖線と交わりますがこちらは乗り換え駅がなく、やや不便。

列車も

- 国分寺~小川~東村山の 国分寺線 系統

- 国分寺~萩山~多摩湖の 多摩湖線 系統

- 小平~萩山~小川~拝島の 拝島線 系統

の3系統あって路線図みてえっと・・・と初見は迷うかもしれません。

スタンプはかつて小川駅から延びていたブリヂストン専用線で活躍していたD16型機関車です。専用線廃線後は横瀬の車両基地に運ばれ、現在は同所で車籍はないものの保存されています。

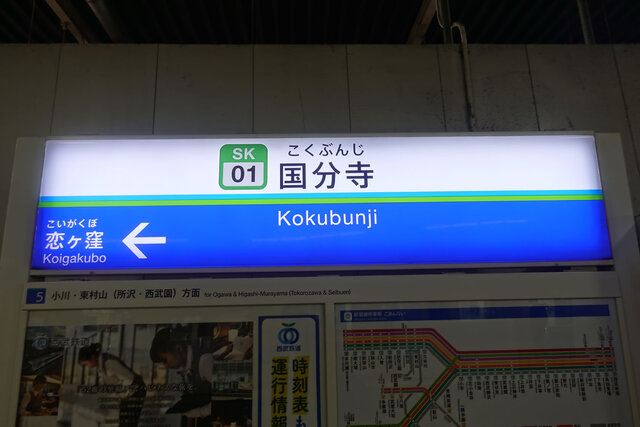

国分寺駅

西武国分寺駅は、西武国分寺線の起点であり、西武多摩湖線の起点でもあります。もっともどちらかというとJR東日本中央線の駅としてのほうが有名かと。JR線乗り場と西武線乗り場は隣り合っており、改札には乗り間違い防止の注意喚起が出ていました。

スタンプはかつて西武が国鉄線と線路がつながっていたころのものです。主に貨物輸送で直通していたそうです。

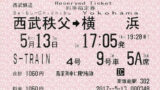

拝島ライナー

さて、国分寺から新宿に戻って拝島ライナーですが、車両は40000系クロスシート編成。列車自体は秩父からのS-TRAINですでに乗車済ですが形態的には池袋線と同じタイプの車両のようです。

側面表示は「拝島ライナー」+号車と、「拝島ライナー」+行き先の2通り表示。拝島ライナーのアイコンって、拝島の「H」に人が腰かけるような感じなんですね。。。

車内はガラガラ。新宿発車時は1号車は3割程度。高田馬場では誰も乗ってきませんでしたが、もしかしたら出口が多い10号車に近いほうが高田馬場駅で割り当てられているのかもしれません。

デュアルシートの宿命か強度確保のために座席はかなり固め。もっとも最大40分程度の拝島ライナーならばちょうどいいかも。S-TRAINは2時間半以上かかるので、やっぱりレッドアローやラビューと比べるとなあ・・・

列車は高田馬場駅を出ると小平駅までノンストップ。そして小平駅から拝島線内は各駅停車となります。小平駅から拝島駅間は座席指定が解除され乗車券のみで乗車可能ですが、日曜ということもあって、終始ガラガラだった「拝島ライナー」でした。

西武新宿線系統の特急「小江戸」は車両置き換えでライナー型車両になるとのことですが、この40000系電車がそのまま本川越までライナーとして運転されるのか、それとも新型車両が登場するのかは興味深いところです。

コメント