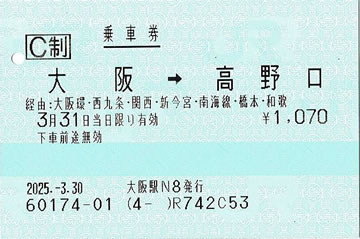

大阪から和歌山線高野口までの乗車券です。ただし経由を見るとわかるように新今宮から橋本までは南海高野線を利用しています。券面に「新今宮・南海線・橋本」と書かれているのがそれです。

すなわちJR線の間に南海線を挟んだきっぷとなり、前後のJR線のキロは通算されます。これを通過連絡運輸と呼びます。

もっとも過去記事でもそれなりに出ていますし、「スーパーはくと」など特急も走る路線もあるので、そこそこ知られています。

この南海を間に挟んだ通過連絡の乗車券は、きっぷヲタの間ではそれなりに知られていましたが、いかんせん一般の人への知名度がありません。

というのも自動券売機で販売しておらず、みどりの券売機でも購入は不可。購入はみどりの窓口限定となります。

さらに2022年4月から基本的に関西地区のJR線と関西大手私鉄との連絡きっぷは一部の例外を除きマルスでは販売しない運用となり、ますます購入のハードルが上がってしまいました。

ただし、発券ブロックはしていなかったようで、発券されていた事例もありました。また、自動券売機での連絡きっぷは通常通り発売されていました。

「一部の例外」の一つがこのJRの間に私鉄を挟む通過連絡運輸の乗車券で、これはマルスでないと発売できなかったからか、発売されていました。

実際大阪~高野口間の運賃比較するとこんな感じ。

| 経由 | 運賃 |

|---|---|

| 大阪(環状線)新今宮(高野線)橋本(和歌山線)高野口(通過連絡) | 1070円 |

| 大阪(環状線)新今宮(高野線)橋本(和歌山線)高野口(バラ購入) | 1120円 |

| 大阪(環状線)天王寺(阪和線)和歌山(和歌山線)高野口 | 1520円 |

通過連絡運輸の乗車券のほうが若干安くなります。

一方JR線のみの運賃も出してみましたが、かなり高くなるうえに、基本的に一直線となる南海高野線経由と比べると大回りとなって時間も余計にかかるため、あまり現実的ではありません。

なお、この南海の通過連絡運輸については運賃計算サイトでも、駅すぱあとなど一部を除き対応していないところが多かったです。

あまり知られていないかったこの南海の通過連絡の乗車券ですが、ついに2025年3月末で廃止されることになりました。

同時にこの通過連絡の乗車券も発売終了となっています。つまりこのきっぷは利用最終日のものとなります。

なお、往復乗車券も購入でき、この場合有効が廃止日の4/1までの2日間になってしまいますが、この場合4/1にきっぷが使えたのかは正直謎です。

変わる南海

大阪駅から環状線に乗り、新今宮で下車。そういや「下車前途無効」とあるので、新今宮の自動改札通したらどうなるか・・・普通に通り抜けできました。

これで吸い込まれたら悲劇なのですが、さすがにそこまでは酷くないようです。

ところが続いて新今宮の南海の自動改札を通すとぴーんぽーん。え、ダメなの?小田急は行けたのに・・・

有人改札できっぷを見せて入場しました。

列車を待っていると南海6000系が。今や貴重となった片開き4ドアの通勤電車です。片開きなので、ドアを閉めるとき勢いよくドアが動いてドアが閉まるときに「どーん」と音がするため、「爆弾ドア」とか「ギロチンドア」とか物騒な俗称がついてたりします。

もう50年以上活躍してきましたが、さすがに置き換えが始まり、2025年度中には全車置き換えられるとか。これが最後の目撃になるかも。

やがてやってきた急行橋本行きに乗車です。

平日のお昼前ということで車内はガラガラ。

自分が乗った車両は新今宮発車時は数人でしたが、河内長野を過ぎたときは3人ほどに。やがて桜のお出迎えを受けた三日市町駅を過ぎると山間部に入り、大阪府から和歌山県に入ります。

このあたりは極楽橋付近の山間部ほどではないものの、それなりにアップダウンがあり通勤電車ながら山越えを実感できる区間です。

やがて林間田園都市を過ぎると、どんどん高度を下げて終点橋本駅に到着しました。橋本駅ではJR和歌山線の和歌山行きが待っていました。

橋本駅は以前はJRと南海が共用していましたが、現在は改札が分離されています。それでもJRと南海の乗り換えは比較的便利で、南海の改札を抜けると目の前がJRの改札。相変わらず南海の自動改札が通せず、係員に見せないといけませんが・・・

逆にJR橋本駅の自動改札は普通に通れました。

橋本駅で待っていたのが227系1000番台車。岡山や広島で活躍する車両と同じですが、閑散線区向けとして車内がオールロングシートとなっています。

車内は通学帰りの学生でかなりの混雑。高野口までは2駅です。

かつての栄華のあと

高野口駅で下車。かつて、ここは高野山への玄関口として開設され、比較的大きな駅舎が残っています。ホームも広く2両編成だとなんだかもったいない感じ。

改札を出ると広々としたコンコースが。かつては高野詣での拠点駅で栄えていたのでしょう。何もない空間は妙に広く感じられます。

駅舎は明治45年建築ということで100年超えています。最近古い駅舎を取り壊して簡素化する動きが盛んですが、さすがに築100年越え、そして無駄に大きい駅舎となるとそろそろ取り壊されて簡素化されそうな気がします。

しかし、後ろを振り向くと・・・

おそらく高野山の参詣の拠点として明治に作られたといわれる「旧葛城館」です。

旅館として20世紀末まで営業していたそうですが、現在は国の有形登録文化財に指定されています。これが高野口駅の向かいに鎮座しており、かつての高野山への拠点だったころを忍ばせてくれます。

なんとなくですが、この旧葛城館と高野口駅は2つでワンセットのような気がして、もし高野口駅の駅舎が取り壊されることになったら、なんか議論が紛糾しそうな気がします。

さて、現在この旧葛城館は中を見学することができるのですが、開館時間がまさかの昼過ぎの13時から16時まで。

10時だったら開いてるだろう・・・と勝手に思い込んで12時頃に来たら当然開いておらず・・・。今回は断念。

ちょっと次回和歌山線訪問の際は、ここを訪問するというミッションができてしまいました。(笑)

コメント

鶴橋連絡のJR・近鉄連絡乗車券も乗換改札の自動改札を通過できなかった記憶があります。

駅員(JR)に切符を見せると「これは自動改札通らないのだよ」と言われました。

昔の広島駅だと、新幹線口の窓口では売れないと言われて南口(在来線側)の窓口に行ったら快く発券してくれたこともありました。

確かに松阪~鶴橋の通過連絡の乗車券で鶴橋の乗り換え改札は有人改札だった気がします。(松阪は改札共用なのでそのまま乗継)

JR東日本ではなぜかHPに連絡乗車券の発売範囲の表がありますが、表に乗ってるからと言って必ず発券できるわけではなく、拒否されることも多いですね。

その一方で、直通列車のない区間の連絡乗車券はICの普及と同時におそらく廃止されていくものと思います。